(香港文匯報記者 丁寧)作為2025年「國風國韻飄香江」重磅節目之一,同時亦是「國際綜藝合家歡2025」及「中華文化節2025」的系列節目之一,由西安戰士戰旗雜技團創新演繹的新版雜技芭蕾舞劇《天鵝湖》本周末於葵青劇院登場。唯美優雅的芭蕾舞與驚險刺激的雜技,兩種看似「風馬牛不相及」的藝術結合在一起後卻碰撞出奇妙的火花,相信一定會為香港觀眾帶來一場新穎的視覺盛宴。演出前夕,香港文匯報記者專訪了西安戰士戰旗雜技團團長張權與女主演孫藝娜,聽他們講述《天鵝湖》背後的故事。

將經典芭蕾舞劇《天鵝湖》與傳統雜技藝術深度結合,是一個極具創新性的挑戰。被問及為何選擇這種嘗試,西安戰士戰旗雜技團團長張權介紹,這一跨界融合最早的靈感源於團隊前身——原廣州軍區戰士雜技團的《肩上芭蕾》節目,以及趙明導演的前瞻性構想。「趙明導演首先提出將雜技技術嫁接於《天鵝湖》的完整敘事中,創造出真正意義上的『雜技劇』,這在當時是里程碑式的創舉。它不僅突破了雜技『只能炫技』的傳統認知,展現出雜技這一流傳千年的古老技藝的藝術表現力和深度敘事的潛力,而且探索出一條與時俱進、符合現代審美的新路徑。」

2004年,雜技芭蕾劇《天鵝湖》由原廣州軍區戰士雜技團創排,並隨後在全球25個國家和地區巡演並獲獎無數,包括摩納哥金小丑獎、法蘭西共和國總統獎,以及中國全軍文藝匯演優秀劇目獎等。西安戰士戰旗雜技團於2019年成立後,對劇目進行了改編與復排,創作出了新版雜技芭蕾舞劇《天鵝湖》,不僅保留了原作的精髓,還融入了西域風貌,首演後亦旋即成為了口碑之作。

王子經絲綢之路拯救公主

芭蕾經典《天鵝湖》是觀眾耳熟能詳的西方王子公主故事,新版雜技芭蕾舞劇版《天鵝湖》卻選擇以大唐作為背景,張權介紹道:「在團隊落戶西安後,我們選擇以復排《天鵝湖》作為新起點,但我們並不想簡單重複經典劇情。」置身十三朝古都西安,深厚的大唐文化底蘊與西安作為古代絲綢之路起點的歷史背景,都為改編帶來了絕佳靈感。「最終我們決定以東方審美演繹西方經典,對劇情進行了創造性改編:西方王子夢見大唐公主被黑鷹王變成白天鵝,於是沿着絲綢之路遠渡重洋前來營救。」

這一改編不僅合理巧妙地將故事源頭移至唐朝,拓展了劇情背景和場景變換空間。從宏偉的唐朝宮廷到神秘的古埃及,再到充滿異域風情的古印度,多種古文明風情相交織,帶來多彩愉悅的視覺展現;同時團隊亦在節奏上做了處理,讓整個演出更緊湊輕快。令人驚艷的是,大唐、絲綢之路與《天鵝湖》的核心情節碰撞出奇妙的化學反應,「《天鵝湖》開場時公主與侍女身着唐朝服飾,王子抵長安時,市井少女拋接草帽的歡騰場面與隨從的西洋禮帽表演形成一種有趣的對仗,侍女化鵝的情節暗合唐代志怪奇幻色彩……」所有這些本土化改編都為《天鵝湖》帶來了極富創作性的再詮釋,中國文化元素的融入為觀眾帶來了新穎又有趣的視角。

既要難與險 又要美與情

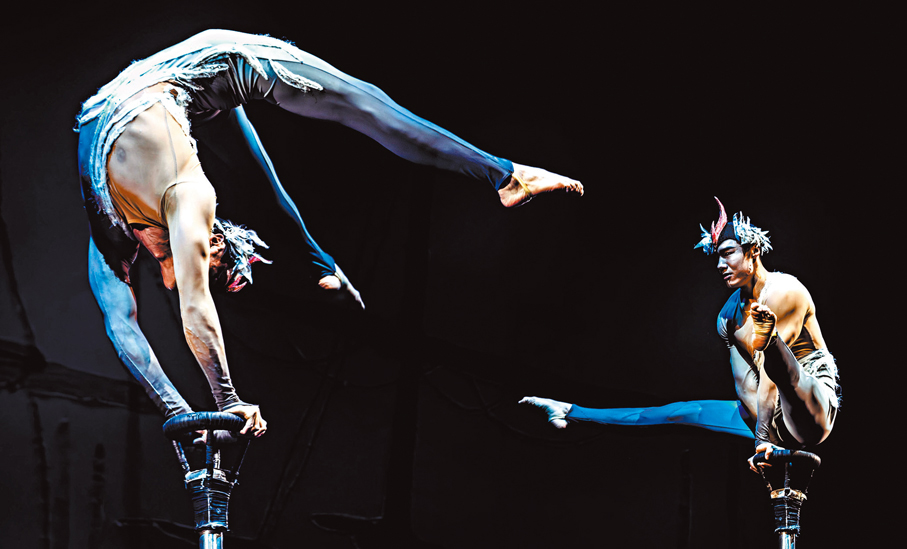

對於團隊來說,將《天鵝湖》改版為雜技劇最大的難度在哪裏?張權思考後認為,是如何讓以炫技為主的雜技演員與強調抒情美感的芭蕾舞者真正融為一體。「我們的目標不僅是展現『難』與『險』,更要傳遞『美』與『情』,讓觀眾在驚嘆技藝的同時感受藝術魅力和情感力量。」因此,團隊採取雙向跨界融合的訓練方式:作為「底座」的王子由雜技演員飾演,他需深入學習芭蕾,塑造芭蕾舞者的身段、氣質和信念感;作為「尖子」的天鵝由芭蕾演員飾演,需從零開始刻苦練習雜技基本功(如長時間倒立)。雜技出身的「底座」刻苦修煉芭蕾力求神形兼備,而芭蕾出身的「尖子」則需克服巨大身體挑戰掌握雜技技藝。「雙方在長期磨合的過程中,不斷精進自身的技藝和藝術表現力,最終在舞台上呈現出既驚險又優雅、飽含真摯情感的雙人舞段落。這種對藝術邊界的突破與對完美融合的追求,正是雜技版《天鵝湖》獨特魅力的核心源泉。」

創新解構「四小天鵝」等名場面

雜技的元素如何與芭蕾舞元素有機結合?張權表示,團隊通過運用雜技特有的道具和技術語言對經典芭蕾段落進行創造性轉化。「如第二幕的『群鵝』場景,摒棄傳統足尖舞步,轉而巧妙運用旱冰鞋。演員們輕盈滑行,結合精湛技術與隊形變換,生動再現天鵝在水面游弋的優雅動態,賦予場景流暢獨特的視覺美感。又如我們解構『四小天鵝』經典片段,發揮雜技的力量、倒立與控制優勢,創造性地引入『四小青蛙』概念:演員倒立以手臂跳躍移動,雙腿在空中模擬芭蕾舞步節奏變化。」這種顛覆性演繹保留了原段落的輕快活潑精髓,更以高難倒立技巧和青蛙擬態的趣味性,為經典注入耳目一新的雜技魅力與童趣,成為亮點。張權說,這短短一分多鐘的精彩,凝聚了演員們上百次的嚴苛訓練。

閃耀國際舞台 各美其美 美美與共

據了解,西安戰士戰旗雜技團於2019年成立,團隊曾榮獲世界雜技最高獎——摩納哥金小丑獎、法蘭西共和國總統獎、全軍文藝匯演優秀劇目獎等多個國內外大獎,團隊演員亦曾多次為國內外的領導人及元首進行專場演出及接待。新版雜技芭蕾舞劇《天鵝湖》涵蓋了超過20個雜技表演,高難度技巧與藝術審美相融合,首演後好評如潮,更早已成功走出國門,文化意義極其深遠。

「它以中國千年雜技技藝為載體呈現西方名劇,向世界展示出中華文化的包容性、創新力與高度文化自信。雜技劇版《天鵝湖》體現的是『各美其美,美美與共』的理念,融合芭蕾的優雅與雜技的驚險,讓國際觀眾看到中華文化底蘊的強大。」張權表示,自創排以來,該劇已巡演全球五大洲,在俄羅斯克里姆林宮等頂級藝術殿堂更曾引發轟動、場場爆滿,證明其藝術感染力足以跨越文化藩籬。「我相信此次雜技劇《天鵝湖》作為『國風國韻飄香江』項目在香港首演,亦會讓香港的觀眾領略到中國傳統藝術融合世界經典所迸發出的獨特魅力,以及中華文化創新發展的勃勃生機。香港的觀眾會看到一場完全不一樣的《天鵝湖》。」

據悉,已踏入第三年的「國風國韻飄香江」系列一直秉持「以文化為媒,促心靈相通」的願景,精心策劃高質文化活動。近期的策劃中,除新版雜技芭蕾舞劇《天鵝湖》外,江蘇大劇院舞劇《紅樓夢》、上海歌舞團舞劇《李清照》等亦將先後與香港觀眾見面,請大家拭目以待。

主演孫藝娜:千錘百煉 演繹柔美與險峻

女主演孫藝娜說,雜技芭蕾舞劇《天鵝湖》是她藝術生涯極其重要的突破。她不僅要精準呈現芭蕾藝術的核心美感與天鵝的古典韻味,完成優雅的雙人舞段落,還必須同時駕馭一系列極其驚險的雜技技術動作,將芭蕾的極致柔美與雜技的驚人險峻天衣無縫地融合於同一場表演。這種瞬間從極致柔美切換到爆發力量的狀態,對她的身體控制力、心理素質和藝術表現力都是極大考驗。

孫藝娜介紹道:「我原是遼寧芭蕾舞蹈學院的學生,被選中進入原廣州軍區戰士雜技團學習『肩上芭蕾』時已十四五歲,在雜技領域算『高齡』入門。雜技對軟開度、力量的要求遠超芭蕾,尤其力量訓練需從頭學起。長時間倒立更要克服巨大心理障礙,適應站在搭檔的手、肩甚至頭上——最初練習時,腿抖一整天是常事。」

雜技訓練異常艱辛,無數次的摔落是家常便飯,腳腕、膝蓋等關節舊傷纍纍。「因為站在搭檔的肌肉上,不同於堅實的地面,那感覺如同踩在活動的海綿上,位置小且不穩定,尋找平衡點需要付出難以想像的練習量。掉下來時,身體往往不是垂直落地,極易扭傷。」台上看似短暫的十秒鐘倒立或支撐,背後是她台下十年如一日、成千上萬次的重複訓練,以及無數場演出的經驗積累。

詮釋獨特的「雜技天鵝」

從17歲初次登台直到現在,孫藝娜始終與天鵝共同成長。「我17歲初次登台時更多是完成動作。隨着人生閱歷的豐富,我直至27、28歲才真正開始能深入理解並詮釋天鵝公主內心的複雜情感——她的掙扎、不捨與蛻變。」此時,孫藝娜舞台上的表演從單純的技術展示,升華到了對角色靈魂的觸摸。雜技版的天鵝與純芭蕾不同,孫藝娜需同時詮釋中國文化意境、芭蕾美學、雙人舞情感,並在關鍵時刻通過肩上芭蕾的驚險技術亮點引爆觀眾熱情。「芭蕾天鵝只需專注優雅,而雜技天鵝在保持優雅的同時,隨時準備完成令人屏息的高難度動作。」這種「柔中突險」的節奏正是最大看點——觀眾沉浸在優美敘事中時,她卻突然躍上搭檔肩頭或頭頂,帶來出其不意的震撼,觀眾永遠猜不到驚險將在何處發生(地上、肩上還是手上),製造持續驚喜。

與觀眾的雙向奔赴

在追求絕對完美的雜技領域,如何看待失誤?孫藝娜說,每次失誤都是寶貴的學習機會。「比如一個看似簡單的磕絆,我們會深究:是我出手快了?慢了?力度或位置有偏差?接着針對性試驗:快一點行不行?慢一點?力度收放點效果如何?」正是在這種近乎偏執的反覆磨合中,才能鍛造出舞台上的「完美」瞬間。每場演出之前,不斷調整位置、光效,規劃側台換場、道具擺放、串場路線、搶裝等,這些細節觀眾難以看到;每場演出落幕,團隊都會立刻復盤:哪裏還能更細膩?哪裏還能更精準?

這種自我鞭策源於對觀眾的敬畏。「每位觀眾都可能是第一次或最後一次看到我們的演出。就像這次在香港首演雜技劇《天鵝湖》,下次何時再來無法預知。觀眾看到的這場,可能就是他們心中關於我們的唯一記憶。我不能因為還有下一場就對這一場鬆懈——也許那位觀眾不會看到下一場。」因此,他們要把每場都當作最後一場、當作唯一呈現給這位觀眾的機會,傾注全部心血表演、突破、總結。這是對得起觀眾信任的方式,是獻給舞台的忠誠,更是演員與觀眾之間「相互奔赴的愛」。

期待觀眾真實反饋

支撐孫藝娜在這艱難道路上堅持的,除了對藝術的深沉熱愛,還有一個至關重要的源泉——每一次謝幕時,台下湧動如潮的掌聲和真摯歡呼。「就在燈光匯聚、掌聲雷動的那一刻,我深切感受到所有汗水、傷痛、堅持,都無比值得。」那種台上台下心與心緊密相連、情感共鳴的巨大滿足感無法替代。

此次攜該劇來港首秀,得知票房反響熱烈,孫藝娜內心十分激動。「我渴望站上舞台,感受香港觀眾的喜愛與共鳴,期待他們對這個融合東西方技藝、充滿挑戰與深情的『天鵝』角色的認可。」孫藝娜還說,期待演出後來自觀眾的真實反饋,無論是讚美還是建議她都會悉心聽取,因為表演始終是要面對觀眾。