央视网消息:7月11日是中国航海日,在位于上海的中国航海博物馆,“犹说宝船来郑和下西洋620周年纪念展”近日开展。620年前,郑和率领船队开启了下西洋的第一次航行,也开启了中国乃至世界航海历史上的传奇旅程。

在中国航海博物馆中央大厅,这艘能下水的大型福船以郑和宝船为原型,在甲板上可以清晰地看到船舱的内部结构。来到船脚下,能直观地感受到4层楼高的巍峨船身非常壮观。这一侧板没有进行封闭,用来给观众展示水密隔舱的精妙设计和船员舱室。船身的榫卯连接设计和中式船帆的独特工艺,都尽显古人征服海洋的智慧。

福船作为我国古代四大船型之一,吃水深利于深海远洋,是明代郑和下西洋船队的核心船型。1405到1433年间,郑和先后7次奉皇命,率领一支十五世纪全球最庞大的远洋船队,纵横于太平洋与印度洋沿岸三十余个国家和地区,航迹最远抵达东非。展厅内,展出了百余件明初永宣时期的珍贵文物。

展柜内是一整套明代贵族女性头面,当时郑和船队航线经过多个世界著名的宝石及贵金属产地,采买了大量像上面镶嵌的红蓝宝石、绿松石等贵重宝石,极大地丰富了明代皇室的配饰造型。

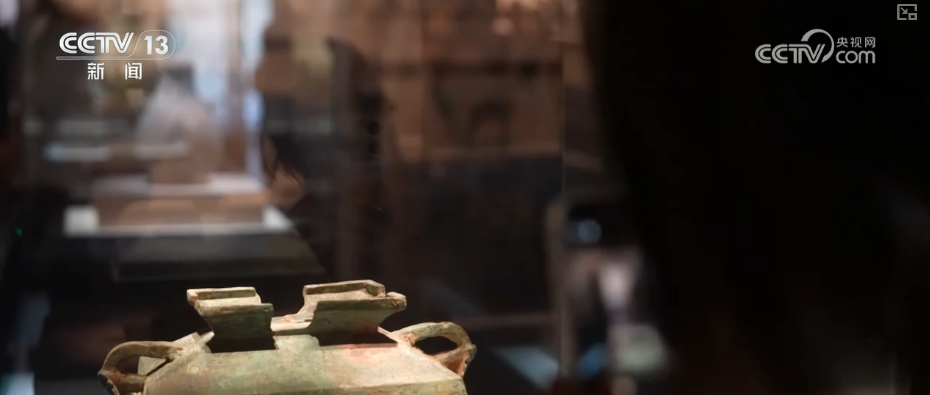

除了采购其他国家的宝物,郑和船队还携带明代官窑瓷器等礼品赠予途经国家的王室政要。这个双耳扁壶,异域特色强烈,这件青花八角烛台,形似中亚地区的黄铜烛台,这些展品都体现出了中外文化的交流与融合。

中国航海博物馆馆长赵峰介绍,郑和下西洋它不仅仅是一次旅行,或者说单纯意义上的航海,它背后牵动的是国与国之间的贸易。他所开辟的跨洋航线,能够使中外之间商品贸易交流能够走得更远,也更加密切。它的繁荣、平等与交流的场景再现,给大家一种亲切的体验。

来到互动体验区域,手动拉开满墙的抽屉就可以解锁不同香料和药材的味道。在丝织品展区,观众可以亲自上手触摸到这些布料,再现了船队与西洋往来的重要货品。

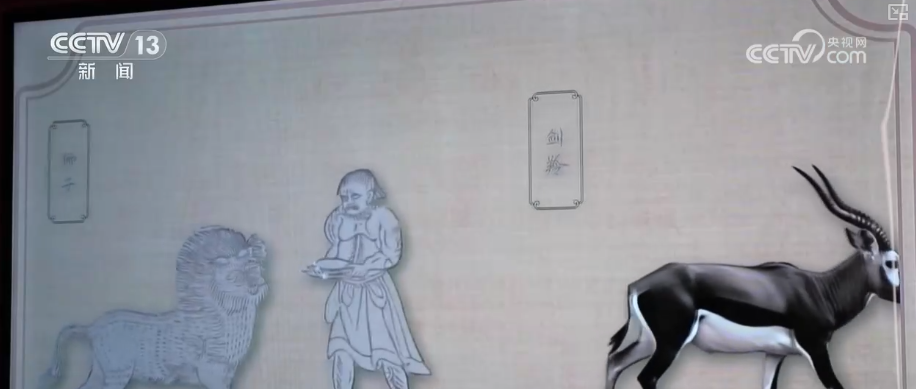

中国航海博物馆陈列展示部内容策划史骑畅介绍,郑和下西洋携带了非常多的外来动物回国,这些图像是提取自明代的《异域图志》,展现了神秘的西洋异兽。

当转动电子屏的转盘进行选择,投影上就能直观看到郑和7次下西洋的不同航线,而在这个区域,AI技术则让著名的西方航海家们实现了古今对话。

除了展览内容,博物馆还配套了众多延伸体验空间,比如潜艇模拟舱、船员休憩室。而通过这个透明玻璃,观众也可以近距离观赏到船只模型的精细。

赵峰表示,就是让大家感受到当年明朝的时候,我们的航海科技的伟大和领先,也是为了让大家看到在当今这个世界,在当今的中国,当代航运人同样在为了全球贸易,为着更开放、更包容、更普惠的全球化,做着积极贡献。东周历史文明展 文物“出圈”引热潮

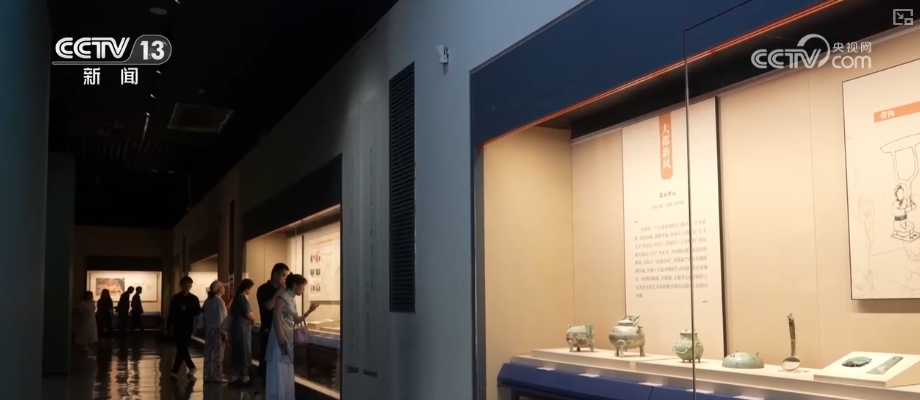

暑假期间,各地“文博热”持续升温。河南洛阳博物馆正在进行的“瞻彼洛矣——洛阳东周历史文明展”,不少文物还意外“出圈”,吸引了众多游客的目光。而馆内的AR体验、夜游活动更是让文物“活”起来,给游客带来了全新的参观感受。

东周时期历经500多年,是一个大变革的时代。政治上,王室衰落、列国争霸。经济上,铁制工具的使用大大提高了社会生产力水平。文化上,新思想、新学说不断涌现。正在展出的洛阳东周历史文明展再现了灿烂文明。

造型精美的青铜礼器,工艺精湛的玉器饰品,每一件都承载着深厚的历史文化内涵,吸引游客驻足欣赏。这次展览通过5个单元,共展出青铜器、玉器、陶器等文物168件,其中不少文物凭借独特的造型脱颖而出,引发观展热潮。

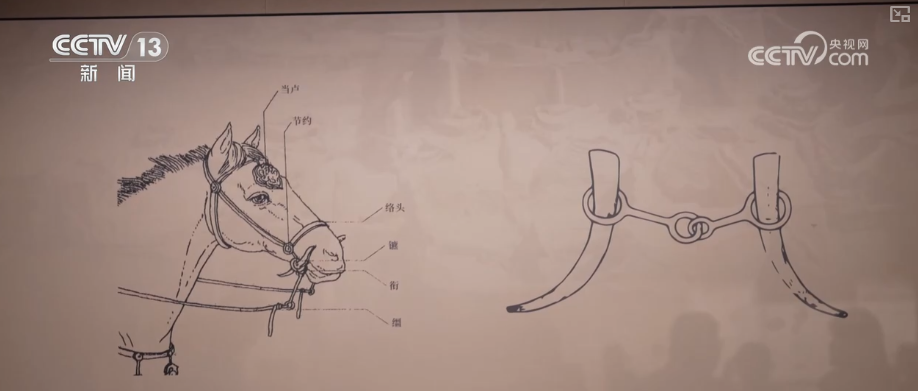

像这件青铜文物,它中间圆圆的“脸盘儿”,有一对尖尖的耳朵,看起来萌态十足,当下一些流行的潮玩手办与它极为相似。它的名字叫做铜当卢,是古代马具中重要的装饰件,既起到装饰作用,又兼具防护功能,彰显马主人的身份地位。

洛阳博物馆展览研究部主任黄超介绍,它应该是古代时期一种动物的形象,并且在有些铜当卢当中,还有一些写了“兽”字。它在西周的一个贵族墓发现的,使用方法是在马的鼻、额和额头部分的偏上部分,作为一种战马的一个护具,后期逐渐发展成一种装饰。

在铜当卢展柜旁边的这件文物看起来有一种时空错乱的感觉,它与我们现在的迷你小电扇外形非常相似。其实它的实际功能与风扇没有任何关联,它也是马具上一个装饰件,相当于现在的车喇叭。

黄超介绍,这件器物叫“銮铃”,它一般是装饰在车衡之上的,它的主要功能是马在行进过程中它会发出声响,对行人的一个警示的作用。

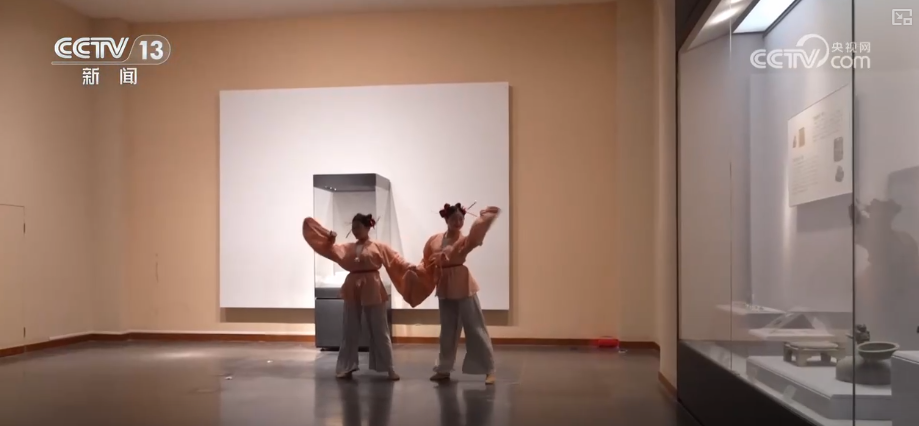

为了让游客更好地理解文物背后的历史文化,博物馆还采取了数字复原、场景互动等创新展览形式。白天,游客可以通过AR导览等数字化技术与千年文物“对话”。夜晚,展厅内则出现十多个“神秘”小剧场,演员们通过舞蹈、游戏互动等形式,真人演绎文物背后的故事。